作者:钟华 发布时间:2025-04-20 19:18:12

有一首很火的歌叫《搀扶》,有一个很暖的词叫帮扶;有一场跨越南北的爱心大援助叫救扶,闪耀着人性光辉,点亮了小玲玲、小乃米这两个命运多舛女孩的梦想之光。

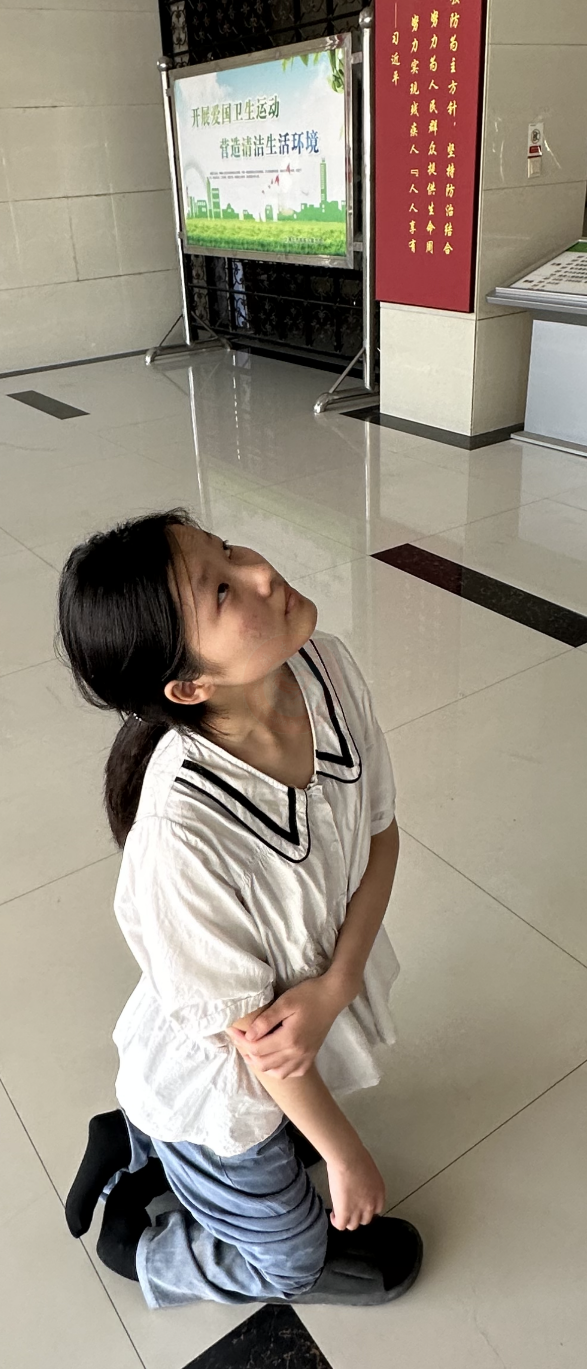

跪行女孩

小玲玲的身世令人动容且揪心。这名先天双腿畸形的女婴刚出生即遭遗弃,所幸的是被商丘市睢阳区共和村的老人刘传台夫妇在垃圾桶旁发现并好心收养。医学诊断显示其患有"先天性肢体残疾二级",膝盖以下骨骼严重畸形——左腿不仅短小且无正常膝关节结构,本该纵向生长的右腿胫骨横向外突达二十余公分,日常行动完全依赖双膝跪行。

2022年5月,游友公益机构在商丘推进助学项目时,用心公益的志愿者张芮璇在家访中目睹了这个特殊家庭的生活场景:三间破旧瓦房内,墙面最醒目的装饰是玲玲历年获得的满墙奖状,与屋内低矮的桌椅、堆满废品的环境形成强烈对比。尽管身体条件极其艰难,玲玲却展现出超乎年龄的坚韧:每天跪行往返学校,在年级始终保持优异成绩;课余主动承担家务,用布满老茧的膝盖为年迈的爷爷分担农活。张芮璇回忆初见场景时仍难掩震撼:"她跪着迎接我们,笑容却像穿透阴霾的阳光"。

游友援助

当地医院医学评估显示,玲玲的治疗需经历截肢手术、假肢安装及长达数年的康复训练,总费用预估达百万元。这一现况促使游友公益突破常规助学范畴,经多方协调最终将其纳入重大医疗援助项目,为改变这个跪行少女的命运开启新的可能。

在游友公益理事长周堃的全力推动下,一场跨越南北的生命救援就此展开。周堃不仅连续三个月对接资助人寻求治疗资金的支持,更通过游友公益机构的金牌志愿者陈冰女士,辗转联系到国内肢体整形与畸形矫正学科带头人——广东省第二人民医院骨科主任陈建文教授。2023年盛夏,陈教授看着周堃带来的玲玲的医学影像三维建模图上严重错位的骨骼系统坦言:"这是我职业生涯遇过最复杂的先天性下肢畸形病例,但我们值得一试。"

经过前后五个月跨省协调,2023年8月30日清晨,商丘火车站笼罩在瓢泼大雨中。刚满14岁的玲玲在游友公益商丘助学工作站站长曾超带领的志愿者们背着迈出泥泞的门。

"别怕,这次咱们是往有光的地方去。"游友公益资深志愿者、商丘市女企业家协会会长周艳蹲下身替她系紧护膝绷带时,看见玲玲的长长睫毛上分不清是雨水还是泪光。列车启动的刹那,这个从未离开过豫东平原的姑娘,像候鸟穿越季风雨般飞向1600公里外深圳的南方科技大学医院。

生命重塑

在陈建文教授团队编织的生命重塑蓝图中,玲玲经历着现代医学与人体潜能交织的奇迹。2023年8月31日的手术室里,无影灯下展开的是一场精密至极的解剖重构:三维导航系统投射出骨骼的全息影像,医生们如同拆解错位积木般,逐层松解挛缩十四载的肌腱与关节囊。当Ilizarov环形支架的28枚钛合金钢针穿透皮肤时,这个装置恍若一只钢铁蝴蝶,以每天0.5毫米的精确节奏,将扭曲的骨骼引向生物学矫正的轨道。

历经147天数字化牵引的淬炼,2024年1月17日的手术台上演着更震撼的移植交响。陈教授手持超声骨刀,在左股骨下段雕琢出15厘米的横向骨段,其截面在术中O型臂扫描下呈现完美的蜂巢状骨小梁结构。这块取自畸形部位的骨材,经3D打印建模后竟在右踝缺损区重获新生——显微镊下,直径0.3毫米的滋养动脉被接入受体血管网,神经束如同光缆般在放大20倍的视野里完成纳米级对接。当智能外固定支具的传感器开始向云端传输第一组生物力学数据时,监护仪上规律的心电图波纹,正谱写着挣脱地心引力的生命序章。这套搭载物联网技术的远程矫形系统,每6小时自动生成毫米级调节指令。玲玲佩戴的支具不仅是医疗器械,更化身为连接未来行走梦想的数字化接口——云平台上的骨骼生长模拟系统显示,经过7个月再生,其下肢骨密度已提升37%,关节间隙出现新生软骨的云雾状影像。这场由痛苦、科技与希望共同浇筑的生命突围战,正在重塑的不只是骨骼,更是一个曾被命运禁锢的灵魂对站立维度的全新认知。

2024年8月15日,陈建文教授团队亲赴宝安区人民医院,为玲玲施行了具有里程碑意义的第三次手术——右侧胫腓骨外固定支架拆除术。医学影像清晰显示,历经一整年的系统性治疗,玲玲的双下肢结构发生革命性改善:三维CT重建证实右侧胫骨下段断端已实现完全骨性融合,新生骨小梁以放射状形态贯穿原畸形区域,骨密度达到健康水平的92%。尤为显著的是,曾横向外突的左腿异常骨赘经移植重建后,在右踝关节处形成稳固的生物力学支点,数字化步态模拟系统显示其下肢承重能力较术前提升400%。

手术室内,当第28枚钛合金固定针被精密取出时,监护仪上的血氧波形忽然跃动——这个曾以膝盖丈量大地的姑娘,此刻残缺的肢体断面正被覆上具有生物传感功能的智能敷料,为下一步的仿生辅具安装适配编织着便利的接口。陈教授在手术记录中写道:"拆除的不只是器械,更是一个被重新定义的命运坐标系。"

见证奇迹

2025年4月16日的北京。春雨,将国家康复辅具研究中心的玻璃幕墙晕染成一幅水墨画卷。当发着低烧的周堃拖着随身行李箱穿透雨幕,远远望见轮椅上的玲玲正将掌心贴在落地窗上——十六年来,这是她第一次以直立视角凝视这座城市的天际线。

在步态实验室的穹顶光带下,王芸主任团队正进行最后3微米的动态校准。当碳纤维仿生足踝与玲玲左腿下肢完对接后,这个曾蜷缩在豫东平原破瓦房里的躯体,在下肢钛合金外骨骼的承托下缓缓舒展。周堃看见玲玲的睫毛在护目镜后剧烈颤动,仿佛破茧的蝶翼正撕开十六年光阴织就的茧房。

窗外春雨未歇。当玲玲在康复室扶手的保护下迈出第一步时,康复师手中的平板电脑显示着震撼的数据:左下肢承重达体重的71%,步幅对称性突破83%。这些冰冷的数字,在周堃眼中却化作漫天星辰——这不是简单的站立,而是一个曾被遗弃在垃圾桶边的生命用钢铁与意志重新定义地心引力的方向,是所有爱心人士用心用情共同创造的充满温情与诗意的奇迹。

爱在延续

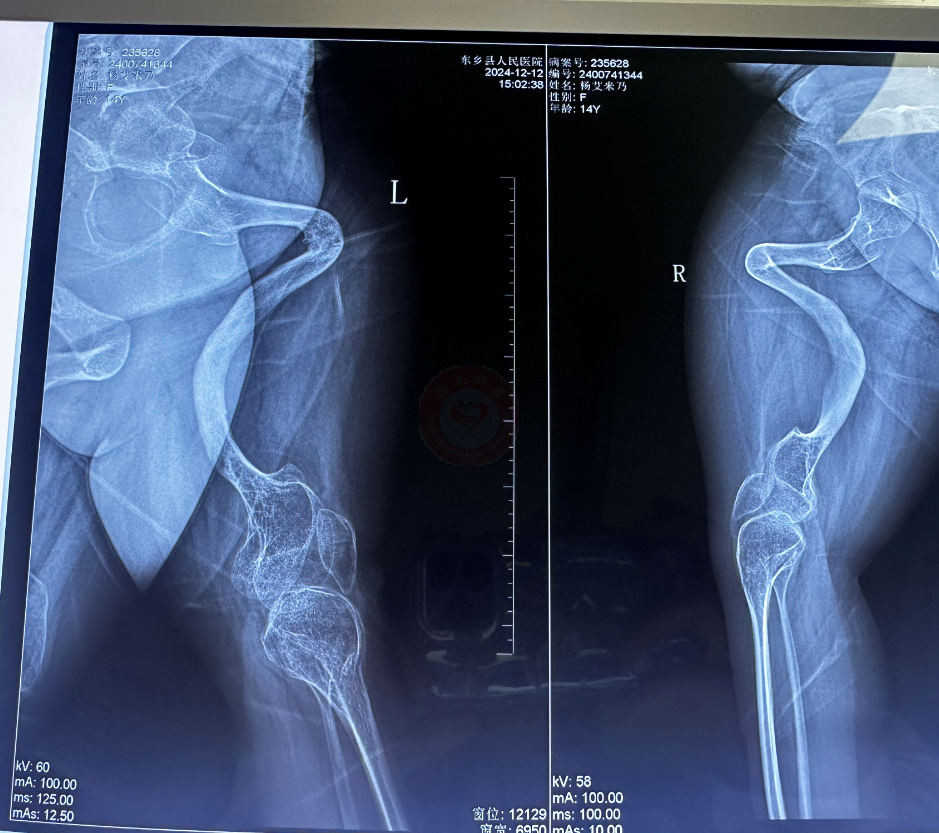

北京西站最后的信号灯在玻璃上拖出彗尾,236条未读消息的残影里,周堃看见广东连平山路上的参与“火炬助学”家访活动的爱心志愿者们手电光柱正刺破瑶寨夜幕,同时又想起了两千公里外广东省第二人民医院重建骨科病房里,游友公益接来不久的甘肃小女孩乃米。手机里,陈建文教授的发来的小乃米的X光片刺破夜色:蛇形骨缝在CT影像上蜿蜒成冰河,貌似冻住了整个甘肃的冬天。

小乃米是游友公益志愿者们2023年甘肃东乡家访时看到的蜷缩在大炕角落的的下肢残疾而生活不能自理的聪明可爱的小女孩,三岁时母亲病故后完全依靠姐姐们的照顾。为了避免姐姐们辍学,游友公益将在未来两三年内帮扶治疗这个小乃米,使她能够重新获得健康的肢体和快乐的学校生活。

钢笔悬停的笔记本上,墨迹在"甘肃小乃米帮扶治疗康复方案”几字上晕染成"胎记″。这让周堃想起刚刚完成治疗工作的小玲玲卸除穿在左腿半年之久的石膏下的肢体上新生的骨痂,和小乃米在X光下扭曲重生的肢体和CT影像显示的治疗难度与康复方案的逐步落实,正在金属撞击声中孕育着生命的解冻。

隧道将时空压成镜片。十九年前的粉笔灰簌簌落在当下的药袋上,镜片中重叠的身着深色西装支教老师周堃与现在穿着游友公益Logo 衬衣的暮年周堃,衣襟同样盛开着命运的云纹——前者是黑板上粉笔飘下的孩童淡淡白云,后者是衬衣口袋里的口服药袋渗出的彩色花朵,任由它静静地绽放、延伸……

特别鸣谢资助帮扶两位小女孩治疗和读书费用而不愿意公开姓名的爱心朋友!!

鸣谢民政部国家康复辅具研究中心王芸主任!!

鸣谢北京、商丘、甘肃、广州和深圳的公益志愿者们!!

根据未成年人保护法等法律法规的规定,本文所涉及未成年受助孩子名字均为化名,肖像权已经本人及监护人同意并用作公益目的。图片若有不适感,敬请包容和谅解